Aucun produit dans le panier.

Bjarke Ingels, l’imagination au pouvoir

Bjarke Ingels, né en 1974 à Copenhague, est un architecte dont le cabinet "Bjarke Ingels group" est devenu l'un des plus influents du monde.

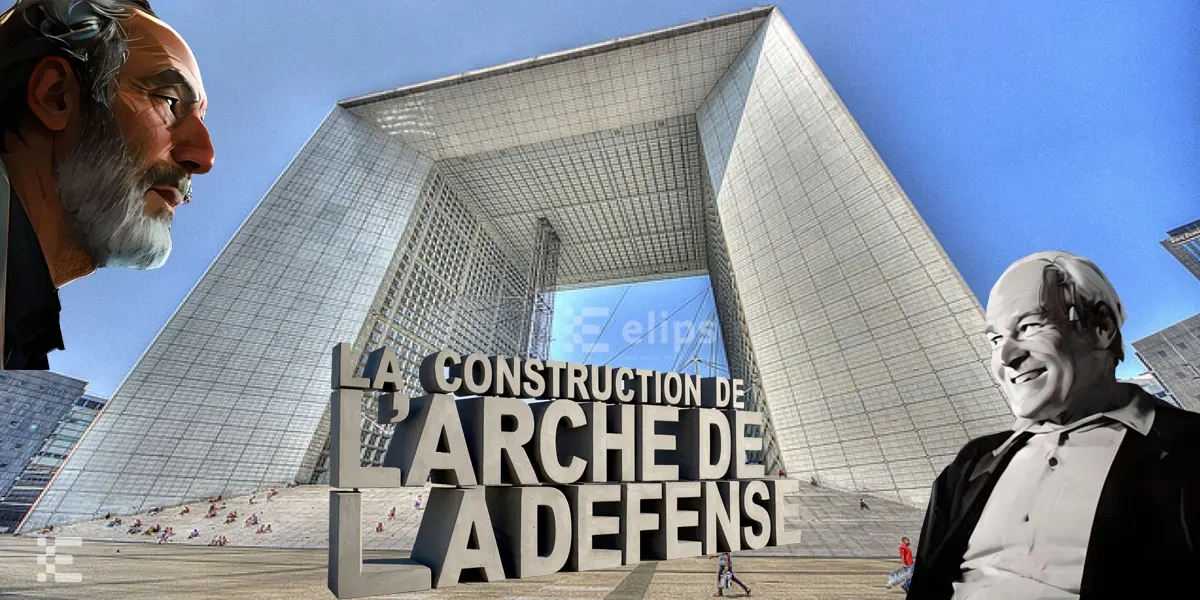

Le 18 juillet 1989, François Mitterrand inaugure la Grande Arche de la Défense, point culminant des célébrations du bicentenaire de la Révolution française. Au sommet, les grands de ce monde défilent, rendant l’événement mémorable. Pourtant, un invité manque à l’appel : Johan Otto von Spreckelsen, l’architecte danois choisi contre toute attente pour concevoir ce monument.

Yohan Otto Von Spreckelsen

L’Arche, ce cube titanesque, est aujourd’hui un symbole parisien, aussi incontournable que la Tour Eiffel ou le Louvre. Pourtant, derrière la rigueur de ses lignes épurées se cache une histoire complexe, faite de retournements, de luttes d’influence, d’ambitions grandioses et de désillusions amères. Son architecte danois y apparaît comme emprisonné dans son propre labyrinthe de marbre et d’acier. Son idéal de perfection, son rêve aux ailes fragiles sera brûlé vif par les réalités impitoyables des grands chantiers.

L’histoire de la Grande Arche débute en 1981, avec l’élection de François Mitterrand et l’arrivée des socialistes au pouvoir. Sans être annoncée dans son programme, sa présidence marque le lancement d’une politique ambitieuse de grands travaux culturels, inédite au XXe siècle.

François Mitterrand sur les Champs-Elysées le 21 Mai 1981

François Mitterrand souhaite laisser son empreinte à travers ces Grands Travaux qui redessinent Paris : la pyramide du Louvre, l’Opéra Bastille, la Grande Bibliothèque, la Cité de la Musique, l’Institut du Monde Arabe… Mais son ambition va plus loin. Il veut prolonger l’axe historique (1) des Champs-Élysées au-delà de l’Arc de Triomphe, projet baptisé « Tête-Défense », symbole d’un regard tourné vers l’avenir.

L’axe historique du Louvre à L’arche de la défense

Depuis les années 60, ce lieu est devenu un terrain de jeu pour les grands architectes, chacun y esquissant son rêve avant de le voir balayé par les vents du pouvoir. À chaque élection, un nouveau président efface les plans de son prédécesseur par fidélité à la tradition politique de la Ve République.

Le Diapason de l’architecte Pei proposé en 1971

L’objectif est clair : tout doit être achevé avant le bicentenaire de la Révolution en 1989, quitte à braver des délais serrés. Mais que construire à La Défense ? L’UNESCO est envisagée, puis un nouvel opéra, avant que ce dernier ne soit finalement déplacé à Bastille. À l’Élysée, la question demeure : quelle fonction donner au futur monument du quartier d’affaires ?

L’histoire du projet de l’Arche de la Défense commence comme un dessin fait à la va-vite sur un coin de table. On décide de créer un Centre international de la communication (CIC), sans savoir précisément ce que cela implique, mais avec une vision démesurée : 60 000 mètres carrés pour le CIC, le reste pour l’administration. Construire un monument aussi grandiose sans réfléchir d’abord à sa vocation, son « programme », s’apparente à poser les fondations d’un édifice sur du sable. Ce manque de vision claire marquera à jamais l’Arche, comme un « péché originel ».

Un concours international organisé par Robert Lion, président de la société d’économie mixte « Tête Défense » est annoncé, de grands noms de l’architecture se lancent : Jean Nouvel, Paul Andreu, Norman Foster… Et du Danemark, Johann Otto von Spreckelsen, discret directeur de l’Académie royale des beaux-arts, décide de tenter sa chance. Il s’associe avec Erik Reitzel, ingénieur et professeur à l’Académie Royale des Beaux-Arts ainsi qu’à l’Université Technique du Danemark.

Yohan Otto Von Spreckelsen et Erick Reitzel

En février 1983, par un matin glacial et sous une pluie mêlée de neige, Spreckelsen débarque à la Défense avec sa femme. Le paysage est sinistre : des tours austères et imposantes se dressent dans un désert urbain, sans une âme qui vive. La vaste esplanade, balayée par le vent, les mène jusqu’à un trou béant, le futur chantier. L’endroit est si désolé qu’il se dit qu’aucune construction ne pourrait le rendre pire.

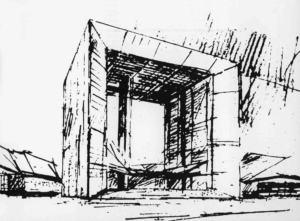

C’est pourtant là, dans ce décor lugubre, qu’une vision éclot. Entre les bourrasques et les flocons, l’idée d’un cube parfait se dessine dans son esprit : un cube de vide enchâssé dans un cube de marbre, transformé en cadre monumental. Tremblants de froid, lui et sa femme trouvent refuge dans un bistrot. Devant un café chaud, il griffonne son idée sur une serviette en papier, c’est un hypercube, cette forme splendide où un cube est intérieur à un cube.

Ce modeste croquis deviendra l’ébauche d’un temple moderne, dédié à l’ouverture et à la communication.

Esquisse de la grande arche par Yohan Spreckelsen

De retour à Copenhague, il tient son dessin, convaincu de sa force. Il aime l’idée du Centre international de la communication et croit en sa réalité, y trouve une inspiration puissante et lui a dessiné un temple.

Il mettra trois ans à comprendre qu’il est le seul en France à y croire…

Au sommet de la tour Fiat, au 44e étage, avec une vue plongeante sur la « tête Défense », un jury prestigieux se réunit pour écrire une page d’histoire. Autour de la table, 13 architectes de renom, tels que Richard Meier et Richard Rogers, examinent 424 projets soigneusement anonymisés. Chaque numéro cache un rêve architectural, et parmi eux, seuls quatre seront retenus pour le verdict final du président Mitterrand.

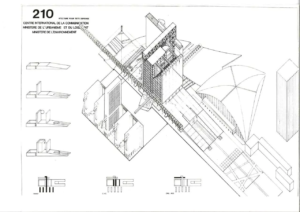

Deux projets se démarquent. Le numéro 210, présenté par Viguier et Jodry, impressionne par ses perspectives détaillées et ses couleurs éclatantes, témoignage d’une maîtrise des grands projets. À l’opposé, le numéro 640, signé par le Danois Johan Otto von Spreckelsen, intrigue par son audace minimaliste : un cube majestueux, presque énigmatique. Les dessins, flous et poétiques, séduisent certains jurés mais en laissent d’autres sceptiques, doutant de l’expérience de l’architecte pour un chantier d’une telle envergure.

Projet N°210 de Viguier et Jodry

Après six jours de discussions acharnées, le jury choisit quatre finalistes. Les projets prennent vie sous forme de maquettes à l’Élysée, où Mitterrand les contemple avec attention. Le 25 mai 1983, il tranche en faveur du numéro 640, conquis par la simplicité monumentale de ce cube. Johan Otto von Spreckelsen devient ainsi l’auteur d’un futur emblème de La Défense.

Mais il y a un problème…personne ne sait qui il est, même Robert Lion, haut fonctionnaire et organisateur du concours, qui connait tout le monde dans l’univers de l’architecture. On appelle l’ambassade du Danemark, incroyable, personne n’a entendu parler de cet homme. On fouille, on cherche, et après un appel rocambolesque à son domicile, c’est son fils qui décroche… et qui croit à une mauvaise plaisanterie. Il ne sait même pas que son père a participé à ce concours en France !

Après quelques péripéties et l’aide précieuse d’un fonctionnaire dépêché au fin fond du Jutland, où le couple Spreckelsen se repose entre deux parties de pêche, on finit par retrouver le héros de l’histoire. L’architecte inconnu est invité à Paris pour une conférence de presse grandiose. Arrivé en train, accompagné d’Erik Reitzel et de leurs épouses, il fait sensation. Grand, charismatique et élégant, Spreckelsen conquiert l’assemblée de journalistes du monde entier, transformant son anonymat initial en un éclatant triomphe médiatique.

François Mitterrand et Yohan Otto Spreckelsen

La suite c’est Spreckelsen qui la raconte le mieux : « heureusement les autres lauréats sont passés en premier. D’abord, les Canadiens qui ont présenté un très beau projet. Ils ont dit qu’ils avaient construit des tas d’école, des milliers d’appartement et des usines… les finalistes avaient eux aussi réalisé des tas de choses, des logements des cités nouvelles, des restaurants, des usines… quand est arrivé mon tour, quelqu’un m’a demandé ce que j’avais fait d’autres… j’ai répondu quatre églises et ma propre maison. Ça les a enthousiasmés ! Je n’ai pas compris.

Plus tard à l’ambassade Danoise, on m’a expliqué leur réaction : « ils croient que vous avez fait preuve d’humilité. Et que vous avez omis tous les logements, les écoles et tout ce que vous avez fait entre les églises et la maison ».

Les Français ont pensé qu’il avait fait preuve d’une rare élégance de ne mentionner que le début et la fin de son œuvre.

C’est un premier malentendu, mais pas le seul.

Lorsque Johan von Spreckelsen franchit les portes de l’Élysée pour rencontrer François Mitterrand, le courant passe immédiatement. Le président sera d’un soutien sans faille pour « son » architecte. D’allure élancée, avec ses cheveux blancs et son costume noir impeccable, il aurait pu se fondre dans le décor feutré du pouvoir… si ce n’était pour un détail qui capte immédiatement l’attention du président : ses chaussures. Des sabots noirs, ou du moins, ce qui y ressemble.

Mitterrand ne les quitte pas des yeux, intrigué. Ce choix vestimentaire, loin d’être anodin, symbolise le fossé entre la simplicité danoise et le raffinement de l’Élysée. Il faut bien le dire : deux cultures se choquent, l’une nordique, protestante et rigoureuse ; l’autre régalienne et changeante, habituée à la langue de bois et aux luttes de pouvoir.

Spreckelsen n’ignore pas le protocole, bien au contraire : il le défie. L’incompréhension est totale. On imagine Spreckelsen comme un modeste Danois du Jutland, étranger aux usages français, alors qu’il est en réalité un aristocrate raffiné, maître de son image. Ses chaussures, que l’on croyait rustiques, sont en fait des modèles scandinaves très populaire au Danemark et fait sur-mesure. Se présenter ainsi à l’Élysée n’a rien d’un hasard : c’est une déclaration d’indépendance, une manière subtile d’imposer sa différence et d’affirmer, sans un mot, une certaine supériorité. À travers ce simple choix, il annonce qu’il ne pliera pas aux usages locaux, mais imposera sa propre vision, quitte à déranger.

Yohan Spreckelsen et François Mitterrand devant la maquette de la grande arche

« Ce jour-là, nous étions heureux », écrira Reitzel dans un livre paru longtemps après.

Spreckelsen imaginait l’Arche comme un sanctuaire moderne, un symbole de rencontre et d’unité entre les peuples, où l’humanité triompherait des divisions. Architecte méticuleux, il s’était jusque-là consacré à des projets à l’échelle intime, concevant chaque détail de quelques églises au Danemark, sa maison à Copenhague, rien qui ne le prédestinait à ériger un géant d’acier et de verre au cœur de Paris. Pourquoi alors s’engager dans cette aventure démesurée, loin de son pays ? Était-ce un défi lancé à lui-même, une volonté de repousser ses propres limites ? Ou bien l’appel d’un rêve, celui de prouver qu’il pouvait rivaliser avec les maîtres du monumental ? Nul ne le sait avec certitude. Mais avec le recul, on ne peut s’empêcher de s’étonner de cette incroyable audace.

Mitterrand, préoccupé par l’intégration de l’Arche dans la majestueuse perspective historique, décide d’une mise à l’épreuve grandeur nature. Le 15 août, une scène spectaculaire se déploie : une immense grue de 160 mètres, parmi les plus grandes d’Europe, élève une plaque massive, une maquette de la plateforme supérieure de l’Arche, recouverte d’une teinture imitant le marbre, jusqu’à 110 mètres au-dessus du parvis. Sous la direction de l’ingénieur Erik Reitzel, cette prouesse technique sera baptisée plus tard par son auteur « le levage fantastique ».

Le grand Levage 15 Août 1983

Au même moment, une scène presque théâtrale se joue à l’Élysée : Mitterrand, impatient, entraîne Spreckelsen et un interprète à travers les baies vitrées et le parc, passant sans prévenir la sécurité. Ils se retrouvent rapidement sur les Champs-Élysées. Là, ils scrutent ensemble la silhouette imposante de la plaque apparaissant, comme suspendue dans les airs, à travers l’Arc de Triomphe, un premier aperçu de l’Arche dans son écrin historique.

Spreckelsen raconte la conversation : » nous étions sur les Champs Elysées au milieu des files de circulation, le président, l’interprète et moi. »

Au bout d’un moment les gardes du corps du président ont déboulé complètement paniqués.

À cause du vacarme, nous devions crier pour nous parler et l’interprète avait une petite voix et n’arrivait pas à se faire entendre.

Le lendemain matin, les deux hommes se mettent d’accord pour répéter l’opération, le levage et de nouveau fait à la défense juste avant que le président ne se rende à l’aéroport pour une visite d’état. Le président put alors constater que, effectivement… c’était rose. Spreckelsen confiera plus tard : « J’étais ravi ! »

Le Grand levage visible depuis l’arc de triomphe le 15 Août 1983

Mitterrand donne le feu vert final au projet et une relation privilégiée va s’établir entre lui et l’architecte. Mais la lune de miel avec la France sera de courte durée…

Une question se pose ensuite rapidement, comment va-t-on construire l’Arche ?

La conception de l’Arche de la Défense s’apparente à une traversée tumultueuse. Dans une course contre la montre pour respecter les échéances de 1986 et 1989, le projet débute dans un climat chargé de méfiance et de malentendus. Spreckelsen, l’architecte danois, isolé par sa méconnaissance du français et son manque d’expérience sur de grands chantiers, hésite longuement à choisir un partenaire parmi les nombreux architectes français qui se proposent pour l’aider, comme prévu au règlement du concours. Aux yeux de Spreck, les Français sont trop peu méticuleux, ce qui alimente sa méfiance et ralentit la progression des études techniques.

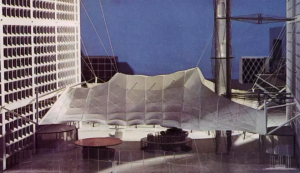

Pendant ce temps, l’Arche elle-même pose des défis techniques de taille. Notamment, « les nuages », Imaginée par Spreckelsen, cette structure poétique aux contours vaporeux, située au cœur du cube, semble presque flotter dans l’espace. Cependant, elle se heurte aux contraintes de la physique, notamment au redoutable effet Venturi, qui engendre des turbulences à cet emplacement précis. Le défi est alors double : comment assurer la stabilité de cette structure et ainsi atténuer ces perturbations aérodynamiques ?

Maquette des nuages

Un déclic survient lorsque Spreckelsen, intrigué par des hangars suspendus à l’aéroport de Roissy, découvre que leur créateur est Paul Andreu, architecte renommé. Leur rencontre est décisive : Andreu, impressionnant par sa maîtrise technique, se propose de constituer une équipe d’experts pour épauler Spreckelsen.

D’abord réticent à s’investir pleinement, Andreu finit par prendre les rênes, coordonnant les études et les plans, et jonglant avec les défis colossaux du projet. Pour Andreu, l’Arche représente à la fois un défi stimulant et une opportunité unique de prouver l’excellence française. Sous sa houlette, le rêve ambitieux de Spreckelsen commence à prendre forme, bien qu’il soit clair que la route vers l’achèvement sera parsemée d’obstacles.

Paul Andreu, polytechniciens, ingénieur des ponts et chaussées, pragmatique et rodé aux grands projets incarne le principe de réalité tandis que Spreckelsen est un artiste perfectionniste, idéaliste et sans concession, obsédé par la pureté des formes. L’attelage semble parfait, le début de la relation s’ouvre sur de favorables hospices.

Paul Andreu

Pour résoudre le défi technique des « nuages », Paul Andreu sollicite l’ingénieur Peter Rice, qui, sous la direction de Spreckelsen, conçoit une structure en toile tendue. Le projet final sera établi dans les dernières étapes de la construction.

Afin de préserver l’impression de légèreté de cette structure suspendue par des câbles, tout en lui permettant de résister aux déformations dues au vent, de laisser passer la lumière et de protéger des intempéries, Andreu et Rice développent un réseau de bielles en acier et de câbles tendus. Ce dispositif soutient des panneaux de toile de 9 à 20 m².

Des hublots en verre permettent à la lumière naturelle de traverser, tandis que l’éclairage indirect anime le vide de la Grande Arche la nuit. Le « nuage » sera suspendu entre 12 et 22 mètres au-dessus du plateau.

Du côté de l’aéroport de Paris, des dizaines d’architectes, dirigés par Paul Andreu, collaborent pour mener à bien ce projet d’envergure. Grâce à l’assistance informatique, ils peuvent respecter les délais serrés fixés par le président de la République et produire la quantité de plans indispensables à sa réalisation. Speckelsen quant à lui occupe un appartement à Puteaux, dans la tour ovale au bord de la Seine, avec une équipe à lui, une demi-douzaine de commis danois qui forment ce qu’il nomme son « studio ».

Spreckelsen dans son « studio »

Dès la fin de 1983, le projet de l’Arche de la Défense prend des allures de puzzle insoluble : la surface demandée de 158 000 m² n’est pas atteinte, il manque 15 000 m². Pour combler ce vide sans toucher à la silhouette iconique de l’Arche, Spreckelsen propose d’ajouter un étage. Cette idée, élégante en théorie, se transforme en un véritable casse-tête sur le chantier. Andreu, tel un artisan minutieux, gratte des centimètres à chaque niveau, ajustant patiemment l’espace pour faire tenir cet étage supplémentaire, sans froisser l’architecte danois ni altérer l’équilibre de l’œuvre. Pourtant, malgré ces prouesses, Spreckelsen reste distant et peu reconnaissant, laissant Andreu porter seul le poids de cette prouesse d’équilibriste.

Spreckelsen, architecte du projet, se retrouve dépassé par l’ampleur du chantier et les contraintes françaises. Entre 1984 et 1985, il redessine plusieurs fois l’Arche et ses annexes, mais ses choix sont constamment remis en question pour des raisons de coût ou de faisabilité. Pris dans un tourbillon de décisions qui lui échappent, il oscille entre frustration et impuissance.

Une nouveauté sème la discorde : des bureaux privés, couvrant 84 000 m², s’invitent dans l’Arche, tel un grain de sable glissé dans une grande mécanique. À l’origine, l’Arche devait être un temple de l’idéal public, sans place pour les entreprises. Mais l’euphorie lyrique du début s’efface devant les difficultés économiques que traverse le pays. Le comptable public a sorti sa calculette et compris qu’il serait impossible de financer la totalité des grands travaux avec les quinze milliards impartis (déjà, les dix milliards de 1982 sont devenus quinze). L’Arche a été choisie comme celui des grands projets qui ferait les frais du réajustement. Il a été décidé de ne plus la financer que pour un tiers sur le budget de l’État. Autrement dit, l’État n’achète plus que la partie occupée par le Centre international de la communication devenu entre-temps et allez savoir pourquoi le Carrefour international de la communication, le socle et le toit. Le reste, les deux parois de l’Arche, va faire l’objet d’une opération immobilière classique. Le ministère de l’Équipement occupera une de ces parois, mais en locataire. Il faut donc trouver pour les deux des acheteurs privés.

Spreckelsen en est-il seulement informé ? Voici donc le maître d’ouvrage devenu promoteur immobilier. On ne posera la première pierre qu’une fois 70 à 80 % des espaces vendus, bien au-delà des 30 % habituels. Une prudence qui trahit déjà, depuis les hautes sphères, des doutes sur la viabilité du projet, comme l’observe Jean-Louis Subileau, Directeur de la Mission de coordination des grandes opérations d’architecture et d’urbanisme de 1982 à 1985.

Robert Lion et Jean-Louis Subileau

La société Bouygues est choisie pour construire l’édifice qui représente un défi technique. Les socialistes espèrent que ce choix empêchera la droite de revenir sur le projet.

Francis Bouygues PDG de l’entreprise Bouygues

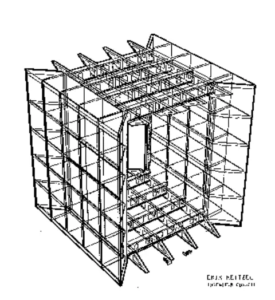

La construction du plateau supérieur de la Grande Arche représente une véritable prouesse : couler plus de 30 000 tonnes de béton à 100 mètres de hauteur, suspendues au-dessus du vide. Pour garantir la stabilité de cette structure monumentale, une mégastructure en béton précontraint a été conçue, formée de quatre cadres verticaux reliés tous les 21 mètres par des contreventements horizontaux, assurant la rigidité de l’ensemble.

Chaque face du cube repose sur quatre traverses en béton de 75 mètres de long, renforcées par des câbles en acier tendus comme des bretelles maintenant un pantalon trop large. Cette ingénierie permettrait, en théorie, à l’Arche de tenir sur n’importe quelle face, tel un gigantesque dé de béton.

Ossature de la Grande Arche par Erik Reitzel

Avec un poids total de 300 000 tonnes, l’édifice repose sur douze piliers de 30 mètres, dissimulés sous le parvis et installés sur des coussins de néoprène pour absorber les contraintes du sol. De plus, la structure a dû s’adapter aux infrastructures souterraines, comme l’autoroute A14, le RER et le métro, d’où sa légère inclinaison de 6,33° par rapport à l’axe historique de Paris, calculée par l’ingénieur Reitzel.

Extrêmement complexe sur le plan technologique, le monument est cependant d’une remarquable simplicité esthétique. Coexistent la pureté des lignes géométriques de l’Arche, l’impression de facilité qu’elle donne ainsi que la planéité des façades.

Il reste désormais à définir le grand carrefour international de la communication. Bien que de nombreuses propositions aient été avancées, aucun consensus ne se dégage, et le projet peine à se structurer.

En 1985 les travaux peuvent démarrer.

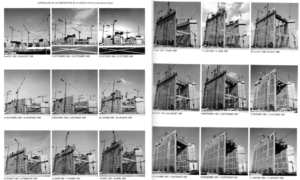

Chantier de la grande arche – 1986

Parmi les autres défis du projet, Spreckelsen souhaitait que les parois latérales de l’Arche soient en verre parfaitement lisse, donnant une illusion de miroir. Pour cela, il privilégiait le procédé du verre collé, couramment utilisé dans les pays anglo-saxons mais interdit en France pour des structures aussi hautes, par crainte de chutes de plaques. Malgré les réticences liées à des accidents passés, comme celui de la tour Hancock aux États-Unis, Spreckelsen insista pour tenter cette technique.

Pendant des mois, l’équipe dirigée par François Deslaugiers, architecte talentueux, multiplia les essais pour convaincre les organismes de contrôle. Un voyage d’étude aux États-Unis rassura l’équipe, confirmant les progrès réalisés dans la technique du verre collé après les incidents passés. Finalement, le 26 octobre, à l’issue de ce voyage, la fixation des vitrages par colle silicone fut adoptée.

Un autre défi majeur portait sur le choix du marbre. Spreckelsen tenait à ce que tout le marbre de l’Arche provienne d’une seule carrière, avec une couleur homogène, la plus blanche possible et des veines similaires. Il effectua sept voyages à Carrare, sélectionna des échantillons qu’il fit analyser à Copenhague et finit par trouver un marbre d’une blancheur et d’une dureté exceptionnelles. Enthousiasmé, il en montra un échantillon à Mitterrand, qui partagea son admiration, au point que Spreckelsen demanda d’acheter la carrière entière.

Le marbre de la grande arche

Cependant, en France, la procédure des appels d’offres imposait de faire jouer la concurrence. La carrière choisie par Spreckelsen, Figaia, fixa un prix 60 % plus élevé que les autres, sûr de son monopole. Après analyses, le marbre fut jugé ordinaire par Andreu, ce qui provoqua la colère de Spreckelsen, qui considérait que ce choix relevait de son expertise artistique.

De plus les experts demandèrent un traitement sur le marbre qui consistait à en fermer les pores afin que l’eau n’y pénètre pas, l’air est acide à Paris, le marbre va se corroder. Spreckelsen n’en veut pas, et va plaider sa cause auprès du président, celui-ci soutient son choix.

Malheureusement, ce compromis eut des conséquences. Sous l’effet du soleil, du gel et des variations de température, les plaques commencèrent à se déformer, s’effriter, et certaines tombèrent. En 2015, elles furent entièrement remplacées par du granit américain, plus terne et sans éclat. Personnes ne rendra hommage aux experts oubliés depuis longtemps.

Spreckelsen remet son avant-projet définitif le 20 mai 1985 et, le 1er juin, il s’en va. Il rentre à Copenhague. Il ferme son appartement à Puteaux et son studio à la Défense. Il reviendra une fois par mois visiter le chantier — plus souvent, bien sûr, s’il le faut ; qu’on l’appelle et il sautera dans un avion. Il est fatigué. Il a envie d’aller pêcher dans le Jutland. Andreu n’a qu’à assurer le suivi. C’est sa fonction, après tout, il est le maître d’oeuvre de réalisation.

La décision surprend. Andreu la met sur le compte de l’inexpérience, Yves Dauge, coordinateur des grandes opérations d’architecture et d’urbanisme à l’époque sur celui de l’épuisement.

Il ne fait que de brèves apparitions, disparaissant presque aussitôt qu’il est arrivé. Étonnant, pour un architecte. Après tout, c’est son Arche qui s’élève. Il sait pourtant que le chantier est un défi constant, où chaque jour soulève de nouvelles questions.

Jean-Louis Subileau : « Je me souviens — je crois que c’était la première fois qu’il visitait le chantier. Il faut imaginer l’ambiance, des centaines d’ouvriers au travail, le boucan, la poussière. On se déplace entre les engins, on regarde, on pose des questions. Avec les casques sur la tête, on doit crier —, tout à coup on s’est aperçus que Spreck n’était plus là. On l’a cherché. Il s’était esquivé, sans rien dire. Quand on l’a revu, plus tard, il ne s’est pas expliqué. Et, cette fois-là, il n’y avait pas eu de discussion difficile, pas de fâcherie. Spreck n’était pas parti sur une phrase qui ne lui avait pas plu. Tout s’est passé comme s’il avait pris peur. »

À mesure que le chantier de l’Arche progresse, Spreckelsen se heurte violemment à la réalité. Il réalise avec amertume que son cube idéal ne parvient pas à prendre corps. La conception était un acte visionnaire, la réalisation est, pour Spreckelsen, d’une réalité insoutenable. Ce qui l’insupporte, c’est de voir son cube se rabaisser à un bâtiment fait de matière.

Avancée des travaux de 1986 à 1988

Andreu et le maître d’ouvrage se lassent de le consulter. Quand c’est possible, ils s’en abstiennent. Spreckelsen est exaspéré. Il ne supporte pas que « les Français » s’entendent avec les entreprises pour avancer sans son accord.

En 1986, anticipant leur défaite aux élections législatives et l’instauration d’une cohabitation, les socialistes tentent de sécuriser les grands projets du président Mitterrand. Après la victoire de la droite, Jacques Chirac devient Premier ministre et Alain Juppé, ministre délégué au budget, annonce qu’aucun fonds public supplémentaire ne sera attribué à ces projets, exigeant même le remboursement des sommes déjà engagées.

Jacques Chirac et Alain Juppé

Ces contraintes financières forcent une refonte du projet de Spreckelsen pour le rendre rentable. Paul Andreu, Robert Lion et leurs équipes se mobilisent pour préserver l’essentiel : achever le cube de l’Arche.

Les feuilletons sur les vitrages des façades et sur les choix du marbre touchent également à leur fin.

Le 5 mai 1986, la maîtrise d’ouvrage abandonne définitivement l’idée des vitrages collés pour les façades de l’Arche, jugée trop risquée après de nombreux essais techniques infructueux. À la place, un procédé classique est adopté : les panneaux de verre seront fixés avec des parcloses, formant un quadrillage visible. Jean-Louis Subileau confie à François Deslaugiers la mission de concevoir les parcloses les plus discrètes possibles, et Saint-Gobain fournit un verre très plat pour répondre aux exigences de qualité.

Façades latérales en verre de l’arche de la défense

Cependant, Spreckelsen, attaché à son idéal de vitrages lisses et sans césures, est profondément déçu. Il lutte pied à pied et rejette les compromis proposés. Malgré ses objections, les contraintes techniques et les délais imposent la prise d’une décision. Mais la maîtrise d’ouvrage poursuit l’avancement du chantier en dépit de ses résistances.

Après avoir renoncé au coûteux marbre de Figaia, il refuse de nombreuses alternatives, les jugeant inadéquates. Finalement, il approuve partiellement un lot de plaques, mais rejette l’une d’entre elles, bloquant la progression du chantier. Face à l’urgence des délais, Subileau et Andreu passent outre son refus et valident l’achat sans son accord formel, provoquant la consternation de Spreckelsen, qui estime que son projet a été dénaturé. Il critique également le choix de matériaux économiques pour d’autres éléments, déplorant la perte de l’élégance initiale de l’Arche.

Finalement, exclu des décisions, il se sent trahi.

Il est acté que « Les Collines », petits bâtiments annexes situés de chaque côté de l’arche, seront transformées en grands immeubles de bureaux pour des raisons de rentabilité. Par souci d’économie, le gouvernement dirigé par Jacques Chirac renonce à l’installation du carrefour international de la communication, initialement prévu pour occuper le toit de l’Arche. Cet espace demeure, encore aujourd’hui, désespérément inoccupé.

Spreckelsen est profondément troublé par ces décisions, d’autant plus qu’il peine à comprendre pourquoi François Mitterrand semble soudainement dépourvu de pouvoir, venant d’un pays où la culture politique repose sur le consensus. S’il n’y avait que cela d’incompréhensible… Pour quelqu’un comme Spreckelsen, rigoureux et profondément Danois, il est difficile de concevoir qu’une grande démocratie moderne alloue trois milliards à un centre culturel international — sans compter le coût du concours, le temps consacré par un chef d’État, des ministres et des fonctionnaires — pour finalement y renoncer trois ans plus tard, par calcul politique et parce que, en réalité, le projet est perçu comme inutile depuis le début, y compris par ses propres instigateurs. Qu’un monument soit sélectionné pour sa beauté et sa force, acclamé, mis en chantier, puis altéré en cours de construction sans véritable justification ; que ni le maître d’œuvre, ni le maître d’ouvrage, ni même le président n’aient leur mot à dire ; que la presse et l’opinion publique, habituées à ce genre de revirements, restent indifférentes… Tout cela ne fait que renforcer les pires préjugés sur la légèreté brutale des élites de ce pays.

En signe de protestation, il décide d’abandonner et il démissionne du projet, affirmant à Andreu qu’il n’en a plus rien à faire et que ce n’est plus l’œuvre qu’il souhaitait réaliser. L’équipe de maîtrise d’œuvre est consternée par cette annonce, tandis que François Mitterrand, furieux, exige que l’architecte danois revienne sur sa décision. Mais Spreckelsen reste inflexible.

Le protocole de rupture est douloureux, et Spreckelsen refuse même que son nom soit associé au bâtiment. Il est prisonnier de ses a priori sur les Français et ne mesure pas que les ajustements demandés sont devenus essentiels pour la viabilité du bâtiment principal. Il ne réalise pas non plus que l’équipe de conception lutte ardemment pour préserver l’intégrité de son œuvre.

Par rapport à sa vision, son projet humaniste et presque poétique n’est plus, c’était la raison d’être de sa présence à ce concours.

Une architecte ayant travaillé sur le projet, Brigitte de Kosmi vient apporter un éclairage différent sur cette histoire : « Il y a aussi qu’Andreu a voulu s’approprier l’affaire. Sur le moment, je ne l’ai pas perçu. Mais après, j’ai rencontré Andreu à plusieurs reprises, j’ai vu l’homme qu’il est. Il prenait Spreck de très, très haut. Cantonné à la place de maître d’œuvre en second, avec l’ego énorme qu’il a, il n’a pas dû lui mener la vie facile. »

A partir de ce moment, Andreu et la maîtrise d’œuvre dirigé par Robert Lion n’auront plus aucun contact avec Spreckelsen.

En octobre 1986, l’architecte se rend à Paris, personne ne sait s’il est revenu visiter le chantier ni pour quelle raison il est revenu, néanmoins pendant ce voyage, il est pris de violentes douleurs à l’estomac qui l’oblige à rentrer de toute urgence au Danemark. Six mois plus tard, on apprend que Yohan otto von Spreckelsen est mort d’un cancer à Copenhague le 18 mars 1987.

Le 14 juillet 1989, l’arche est prête ainsi que l’ensemble des grands projets de François Mitterrand. Les cérémonies du bicentenaire de la révolution française, démarre par le traditionnel, défilé militaire des Champs-Élysées, suivi d’une parade imaginée par Jean-Paul Goude.

Défilé Jean-Paul Goude du 14 Juillet 1989

À la Grande arche, François Mitterrand a décidé d’organiser un G7 au sommet de l’édifice, point d’orgue, des festivités.

Tous les chefs d’État, des grandes puissances sont là, Helmut khol, Margareth Tatcher, Georges Bush. L’arche est alors l’espace de quelques instants, le centre du monde.

L’ouverture du G7 le 15 juillet 1989

En 1986, Dan Tschernia, conseiller culturel de l’ambassade du Danemark, réalisa un film sur Johan Otto von Spreckelsen, destiné à être projeté lors d’une soirée en son honneur. Cependant, le film fut relégué au dernier sous-sol de la Grande Arche, où seuls Tschernia et la famille de l’architecte le visionnèrent, tandis que la fête se déroulait à la surface.

Pour Tschernia, cet événement reflétait une profonde tristesse, car Spreckelsen, disparu, n’était plus là pour voir l’aboutissement de son plus grand rêve.

Spreckelsen, tel un marin idéaliste, a pris la mer sans connaître les courants capricieux de la France. Séduit par son raffinement, il pensait y naviguer librement, comme dans les eaux sereines du Danemark. Mais à Paris, il s’est retrouvé pris dans une tempête de bureaucratie et de jeux de pouvoir, impuissant face aux vents contraires.

Son Arche, qu’il voyait comme un vaisseau majestueux, a été détournée de sa route : ses « collines » ont été aplanies, ses « nuages » vaporeux dissipés, et son grand carrefour international de la communication est devenu un simple alignement de bureaux. Seul à la barre, sans équipage pour l’épauler, il a peu à peu perdu pied.

S’accrochant obstinément à son idéal, il s’est enfermé dans un combat contre le compromis, au point d’en être brisé. Là où l’architecte doit accepter que son rêve prenne forme dans la matière, lui est resté prisonnier de son abstraction, incapable de voir son œuvre s’incarner autrement que dans sa vision initiale, au point d’en affecter sa santé.

Aujourd’hui on procède à des concours fermés, des directives européennes ont unifié les règles qui régissent les marchés publics. Tous les appels d’offres prévoient maintenant une sélection à l’entrée. Un Spreckelsen ne pourrait gagner ce type de concours, il ne serait même pas admis à s’y présenter. Un inconnu solitaire est éliminé d’emblée.

Ironiquement, si l’Arche est devenue cette porte de Paris à la fois imposante et unique, c’est grâce à l’inexpérience, l’audace déraisonnable et la vision anticonformiste de Spreckelsen. Les concours ouverts offraient un espace de liberté, un souffle de nouveauté et d’audace, donnant ainsi une chance aux rêveurs.

La Grande Arche de la Défense

(1) L’axe historique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_historique_de_Paris

Article écrit en hommage à Yohan Otto Von Spreckelsen (1929 – 1987) : Architecte Danois.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johan_Otto_von_Spreckelsen

Merci à Laurence Cossé pour son ouvrage intitulé » La grande arche » disponible ici :

Laurence Cossé : La Grande Arche

Merci à tous ceux qui ont été des acteurs de la construction de l’arche et pour avoir offert ce magnifique édifice à la capitale Française en voici une liste non-exhaustive :

Paul Andreu (1938 – 2018) : Architecte Français spécialiste des constructions aéroportuaires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Andreu

François Mitterrand (1916 – 1996) : Premier chef de l’État de 1981 à 1995 issu de la gauche sous la V République. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand

Robert Lion (1934- 2019) : est un haut fonctionnaire, homme politique et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de 1982 à 1992. https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lion

Joseph Belmont (1928-2008) : Architecte Français. nommé en 1982 président de l’Établissement public pour l’aménagement de la Défense. https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Belmont_(architecte)

Francis Bouygues (1922 – 1993) : fondateur du groupe de BTP Bouygues. https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Bouygues

Jacques Chirac (1932 – 2019) : haut fonctionnaire et homme d’État français. Il est Premier ministre de 1974 à 1976 ainsi que de 1986 à 1988, puis président de la République du au .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac

Richard Rogers (1933 – 2021) : un architecte italien naturalisé britannique, lauréat en 2007 du prix Pritzker. https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers

Peter Rice (1935-1992) : ingénieur irlandais. https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Rice_(ing%C3%A9nieur)

François Deslaugiers (1934- 2009) architecte français, architecte des façades et des ascenseurs extérieurs sur la grande arche. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Deslaugiers

Erik Reitzel (1941- 2012) ingénieur du génie civil Danois, nommé Chevalier de la Légion d’honneur sur la demande du président François Mitterrand en 1990. https://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_Reitzel

Alain Juppé (1945 – ) Homme politique Français, haut fonctionnaire, ministre délégué au budget (1986 – 1988), ancien 1er ministre (1995 – 1997): https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Jupp%C3%A9

Dan Tschernia (1947 – ) Ancien conseillé culturel du Danemark à Paris de 1981 à 1986, producteur de télévision danois, journaliste et auteur : https://da.wikipedia.org/wiki/Dan_Tschernia

Jean-Paul Goude (1938 – ) graphiste, illustrateur, photographe, metteur en scène et réalisateur de films publicitaires français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Goude

Yves Dauge (1935 – ) homme politique français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Dauge

Richard Meier (1934 – ) Architecte Américain : https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Meier

Jean Nouvel (1945 – ) Architecte Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel

Norman Foster (1935 – ) Architecte britannique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Foster_(architecte)

Jean-Paul Viguier ( 1946 – ) Architecte Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Viguier

Jean-François Jodry (1944 – ) Architecte Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Jodry

Jean-Louis Subileau ( 1943 – ) Urbaniste Français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Subileau

Un film sortira en 2025 sur l’histoire de la construction de la grande arche : « L’inconnu de la grande arche »

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=325267.html

https://www.youtube.com/watch?v=zUOjkE7FDec&ab_channel=franceinfo

Pour avoir une vision complète des défis techniques posés par l’arche :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_de_la_Grande_Arche